夜の写真

台風も、福井は朝方に強く吹きましたが、無事通り過ぎてくれた模様です。現場の方も、時折監視カメラで確認していましたが、大丈夫でした。

今日は、午前中は経理の仕事。午後は、勝見の現場で建具屋さん打合せと水道局検査。その後、春江のお客様宅へエコキュートのリフォームで、設備屋さんと下見に行ってきました。

水道局の検査員の方、この家もよく出来ているとお褒め頂き、「海の見える家」もよかったね。と当社を覚えてくださっているみたいで、うれしく思いました。

当社の家も、ホームページで写真をたくさん載せてはおりますが、やっぱり実際の建物を見ていただくと、もっとその良さがご理解いただけるかと思います。

とはいえ、モデルハウスは持たないので、数少ない見学会のチャンスには、またぜひご覧になっていただきたいと思います。

こちらは、夜の撮影写真です。照明を絞って撮影したものです。

当社の建物は、夜もとても素敵に出来ております。

TVボードのある、アクセントクロス壁寄りにもダウンライトの照明が当たっているので、壁面を照らすのと、TVボードを照らすので、かっこよく写ります。

照明はメリハリが大切で、部屋中明るくすればいいというものではありませんね。

無駄な照明は、付けないことがスマートに見えますね。

来週は見学会

今日は、午前中に、春江の現場確認とお客様宅訪問。その後、春江のお客様宅で換気システムのメンテナンスをさせていただきました。

昨晩は、勝見の現場を夜に行ってきました。

クリーニングも終わって、夜の照明の感じを確認してきました。

2階ホールの吹抜けに設置したペンダント照明は、お客様がご用意されたものです。

気泡のあるガラスから、壁や天井に影が映ってきれいです。

さて、来週末は、見学会を行います。

イベント欄にはまだ載せていませんが、写真が揃ってなくて遅れてしまいましたね。

明日には、載せたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

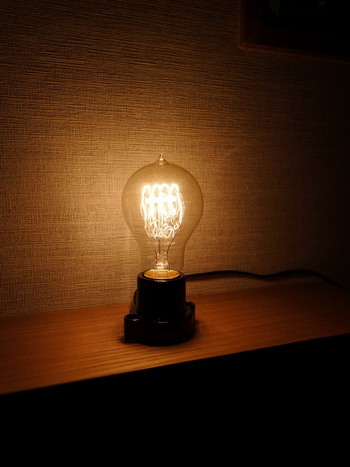

暗さを楽しむ

今日は、午前中店舗移転工事の打合せ。その他はあれこれ事務作業を行いました。

今年は、なるべく仕事を溜めこまないように、整理しながら進めていきたいと思っています。

息子も使っているのですが、エジソンランプというものがあります。フィラメントが見えるランプですね。

ちょっと考えにふける時に使うというので、私も買ってみました。

調光器も噛ませて使っていますが、物書きするようなものではありません。

でもこの暗さがいいんですね。

日本の家は、昭和の高度成長期時代から、明るくすることがいいみたいになってしまって、あのフリッカーで目を悪くする蛍光灯が多く使われるようになってしまいました。

明るければ良いことになって、それとともに夜の暗がりが悪いことのようになってしまったのが残念です。

今は、蛍光灯も廃れて、LEDが主流になってきました。調光・調色が出来るものが増えてきましたので、うまく利用していただきたいものです。

必要なところに必要な明かりを設けて、センス良く、暗がりもまた楽しむような心のゆとりを持って過ごしたいものですね。

エアコン工事も一段落

今日は、午前中現場で大工さんと打合せ。その後エアコン工事の段取り作業と現場指示。

午後からは設計作業を行い、15時からお客様来社打合せ。夕方エアコン工事の現場確認でした。

今日も、すごい暑さで、作業の後は服を着替えないといられないくらいでしたね。

今年は、夏前から古いお客様のお宅など、エアコンの工事が6件続きました。それ以外にドレンのつまりで訪問したのが3件。

施工屋さんも忙しくて、ずいぶん待たされましたが、工事の方は、なんとか今日で一段落。

ドレンのつまりに関しましては、大きい注射器みたいな吸引器がありまして、これをドレンホースに差して吸い込めば、ほとんどつまりは解消するのですが、これも必ず起きるともいえないし、起きてから対処するしかなくて困りものです。

エアコンも、お掃除もしていただかないといけませんし、お掃除付であっても、時々様子は見ていただいて、もし受け皿から水が落ちるようであれば、すぐに対処しないといけませんね。

エアコンの施工屋さんに聞いても、ほんとによくあるみたいで、メーカーもなんらか対処法を考えてほしいものです。

今年もエアコンに快適な生活を助けられながら、また悩まされておりますね。

しかし機械ものですから、壊れることもあります。それを踏まえて、使っていかなくてはね。

見学会の告知

今日は、設計作業と、次の週末に見学会がありますので、少し準備を行いました。

遅くなりましたが、イベント欄もアップしました。

ご予約は、ホームページのお問い合わせ覧か、メール、もしくはお電話でご連絡くださいませ。

現場案内図は、イベント欄のリーフレット覧で見られるようにしてますが、ご希望の方にはメールか郵送で送らせていただきます。

まだ、DMもこれから作って送る予定です。お待ちくださいませ。

昨日撮影した写真ですが、高い吹き抜け空間ですね。

照明にいつも悩むところですが、スポットライトがうまくこの空間を照らしだしております。

夜の雰囲気

今日は、1日設計作業に没頭しておりましたが、夕方から福井市の現場進捗確認。その後夜になりましたが、越前市の現場へクリーニング完了確認に。

まだ手直し事項はありますが、きれいになったので満足です。

日中も明るくていいのですが、夜の雰囲気はやっぱり格別です。

ついつい写真を撮ってしまって帰りが遅くなりましたが、やっぱりそれだけ魅力のある家に仕上がったということです。

完成まで、あともうひと頑張りですね。

1階トイレ

今日は、1日設計と見積作業を行いました。

雪は昨晩も降りましたが、日中気温もそれほど下がらなかったので、ちょっと落ち着くかなと思います。

さて、今日の写真です。

1階のトイレスペースですが、壁紙はシンプルに2色使いで、飾り棚と間接照明を設けています。

飾り棚は、天井高の中心を割って高さを決めてバランスをとっています。

上部の壁は扉になっていて、トイレットペーパーのストックが出来るようにしています。

寝室の小窓

今日は10時半ころから家久の現場で、残工事があって職人さんの立ち合い。それ以外は設計作業を行いました。

職人さんは富山から来てもらうのですが、とても腕のいい職人さんです。

今回の建物も、間取りをとても褒めてくださるので、うれしくなります。次の現場も見せてもらうのを楽しみだと言ってくれたりしますね。

さて、今日の写真です。

寝室に付いている小窓です。上は調光が出来る間接照明が付いています。この写真は明るさを絞って撮っています。

障子は破れないワーロン紙ですが、明かりを通した障子というのは、やはりきれいですね。

障子を引くと、リビングの吹抜けにつながります。全館冷暖房の空気の流れも、ここで作っていますから、機能的な意味を持つものです。

格子の見え方

今日は、経理の仕事と設計作業を行いました。今日は1日雨でしたね。気温も下がってきたので、明日は雪まじりになるかもしれません。

正月明けの3連休になりますが、11日に2件大事な打ち合わせがあって、検討事項をまとめております。時間があると思っていても、時間はすぐに過ぎていきます。

さて、今日の写真です。

寝室の明かりを消して、昨日ご紹介したロフトを見上げて撮った写真です。

ロフト自体が照明のように光って見えます。

格子は、透けているのに丸見えにならないという、面白い効果が狙えます。これを使って何かしようと思うと、いろいろなアイデアが浮かんできます。

和の雰囲気に近くなってくるのですが、和モダンでデザインするなら是非使いたいものです。

造り付けTVボード

今日は、午前中事務作業と設計作業。午後は清水頭町の現場の構造躯体検査立会いと作業を行いました。検査員の方も、屋根断熱パネルに興味を示しておられましたね。

さて、今日の写真です。

リビングのTVボードです。右側のベンチ部分も含めて設計しました。

ベンチ部分は、廻り階段との取り合いもあり、下に無印良品の収納が入るモジュールに設計しているので、階段と同時に細かい寸法決めを行っています。

正面には配管を隠した壁掛けTVを設置して、左手の収納から下部のAV機器を置く部分、さらにサラウンドスピーカーの配置まで配線できるようにしています。

TVのバックと飾り収納にも、照明を配置し、配線もメンテナンス出来るよう細かく家具屋さんに指示しています。

そして、天面にはリビング吹抜けをやさしく照らす、間接照明の設置。 それぞれがトータルでまとまるように、全て計算づくしの家具になっております。