立上りコンクリート打設その他

福井 FPの家 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中見積と発注作業。午後はコンクリート打設作業と現場確認廻りでした。

荒木新保の現場は、立上りコンクリートの打設です。

こちらは打設風景。ピカコンも行っています。私もコテ押さえの作業。

最後に、レベルを見る器具を植え付けていきます。

夕方の固まった頃に、このビスの高さを水平に合わせて、レベリング材を打つ準備をしておきます。

越前市の現場に行き、環境測定のバッジを設置してきました。これを第三者機関に提出して測定結果をもらいます。

FPの家で、測定結果を提出する義務がありますので、きちんと報告させていただきます。

シンボルツリーのオリーブを植えていただきました。背の高いものを植えていただき満足です。やはり、木が1本あるだけでもいいものですね。

当社で建てたFPの家にお住いの「緑悠」さんに植えていただきました。いつもありがとうございます。

緑悠さんには、その後リフォーム工事の現場の選定・伐採も行っていただきました。

ここだけでなく家の3方だったのですが、藪のようになっていたのを綺麗に伐採処理していただきました。

雑草の方は、最後に除草剤を撒いてありまして、1週間後くらいに始末してもらう予定です。

足場をかける段取りが出来て、金曜日に足場工事です。

C値 0.10

福井 高気密高断熱 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中気密測定。午後は現場廻りと発注段取り作業でした。

こちらは、越前市の現場の完成気密測定の様子です。

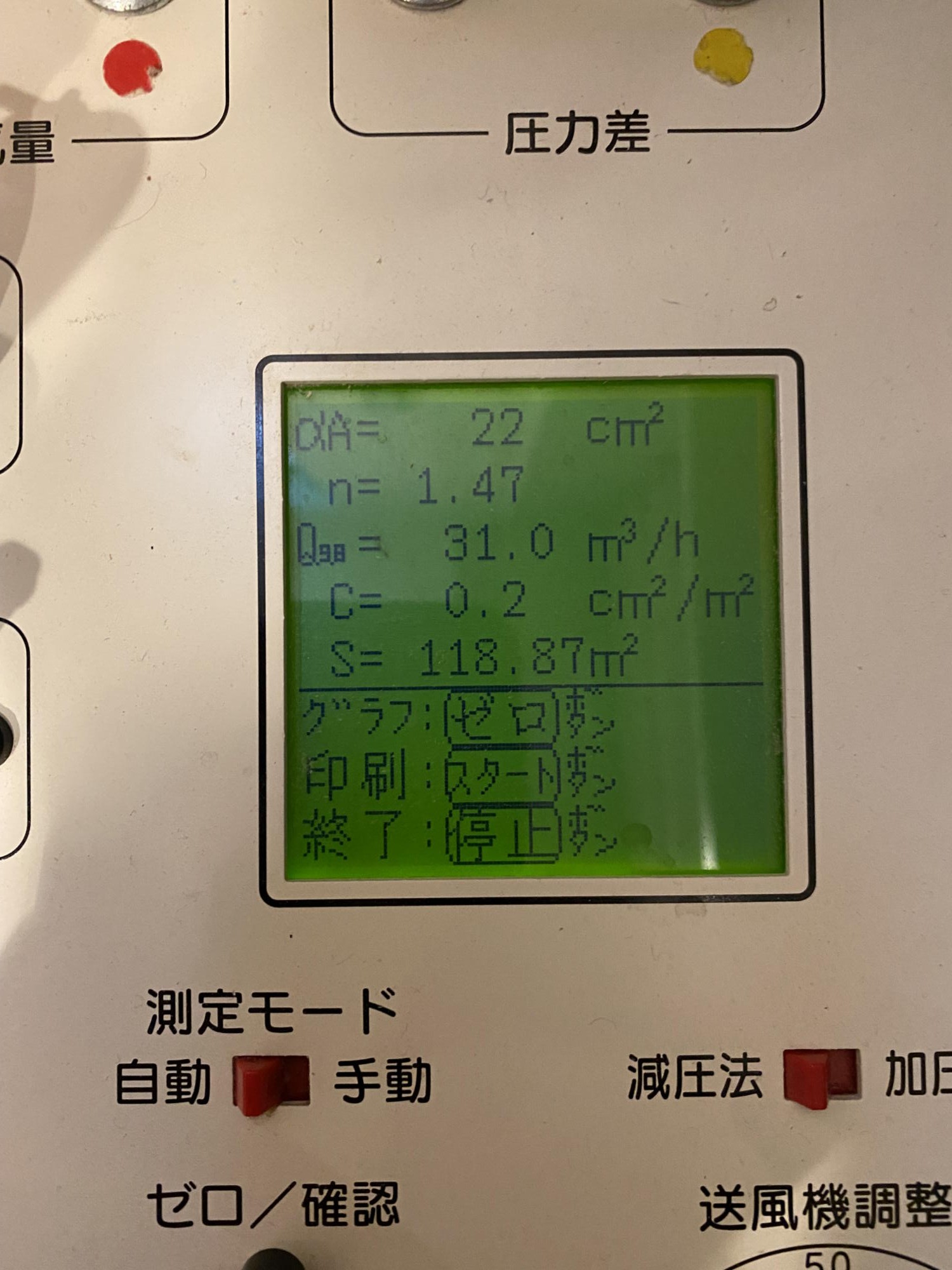

今回も気密が良くてエラーになり測れないものですから、1㎝×10cm=10㎝2の穴を空けて測定してみました。

総相当隙間面積が22㎝2と出ました。ここから穴を空けた10㎝2引いた数値が正解なので12㎝2です。これを建物外皮の実質延べ床面積118.87㎡で割った数値でC値:0.1009㎝2/㎡となりました。超気密ですね。

引違窓も無く、FIXとすべり出し窓で構成されていますので、FPの家の中でも高い数値が出ておかしくないものです。

今回は、お施主様とお父様にも立会いして見ていただきました。本当に安心しました。

カーポートとフェンスも、昨日今日でここまで出来ました。次は土間コンクリートですね。

荒木新保の現場です。こちらは型枠工事が終わって、この後、アンカーボルトの高さ確認を行いました。

断熱材のウレタンボードも30㎜までは、同時に打ち込みます。外周部はこれにプラス30㎜を接着しています。

リフォームの現場です。明日、樹の選定と伐採を行ってもらう予定です。

こちらも工事開始です。

換気風量測定/ベースコンクリート打設

福井 FPの家 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中は越前市の現場で作業と各工事指示と換気風量測定立会い。昼一にコンクリート打設立会いと、外構リフォーム現場確認でした。

越前市の現場は、本日玄関ドアが取り付けられたので、さっそく換気風量測定を日本住環境さんに行ってもらいました。

結果は担当者曰く、他のお宅では考えられないほど、気密が良くとれていると言われました。

私も確認しましたが、設定の風量通りピタッと数値が出ていました。計算上と実測の数値がほぼ一緒になることはすごい事なんです。

このお宅も、性能は間違いないですね。改めて気密測定を来週にでも行いたいと思います。

午後からは、荒木新保の現場のベースコンクリート打設が行われました。

写真は、最初にポンプから出てくるモルタル部分を外に吐き出させているところです。

こちらは、外周部の型枠部分に気泡が出来るのを防ぐための「ピカコン」というものを差し込む作業をしています。

打設が終わり、左官屋さんがコテ仕上げをしているところです。

外周部の立上りコンクリートの密着を促すために、レイタンス処理剤を撒いています。

これで完了ですね。良いお天気になりました。昨日の雨を避けて、今日にして良かったです。