気密は結露対策/ポーチ照明

福井デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中に越前市の現場確認。午後はZOOMで気密と換気についての講習会視聴。その他は、こまぎれ仕事の段取りなどでした。

講習では、住宅に隙間があることによるマイナス点をいろんな角度からお話ししてもらいました。

優れているとみられているZEH住宅と言えども、気密が取れていないものは、隙間風による温度差で不快な家が現実に出来上がってしまっています。

気密を重要視しない現行の制度は、やはりハウスメーカーに忖度しているのではないかと疑ってしまいますね。

「そもそも気密化の目的は結露対策だった」という話もあり、逆に言うと気密化のされていない住宅は、結露をするということです。

太陽光を載せるより、気密化を推進してほしいところですね。

さて、今日は現場に行き、ポーチの照明が適当かどうかを判断するために、電気屋さんに仮付けを行ってもらいました。

足場があって、分かりにくいと思いますが、設定の位置にダウンライトを仮付けしました。

この後、夜の状態でどのくらいの光の廻り方になるか、現場を見に行ってきます。

換気のお話し

福井デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中にお客様宅訪問、換気システムメンテナンス。午後は、現場で作業と打合せ。その他は発注作業と施工図の作成でした。

換気システムメンテナンスにお伺いしたお宅では、大きな室内犬を飼っていらっしゃるのですが、ぜんぜんペットの匂いがしなくって、やはり換気システムがきっちり効いているのだなと思いました。

この効果は、きちんと気密が取られているお宅であるということが大前提になってきます。

実は、昨日テレビで、和風の家と洋風の家で、どちらがカビが生えやすいかという話をしていて、和風の家の方が隙間があって、風通しが良いからカビが生えにくいとか言っていました。

それに比べて洋風の家は、気密が高くなっているから、風通しが悪くカビが生えやすいとか。

間違いでもなさそうな微妙な話ですが、ちょっと聞くと誤解を受けそうな話をしていますね。悪気はないのだろうけれど、テレビって無責任だなと思います。

和風の家でも、風通しの悪いところはカビが生えますし、腐ってもきます。

家は、正しく隙間を無くすることと、正しい換気システムの構成で、家じゅうのカビを制御することが、現代においては大切な家造りとなっています。

昔の家がいいという言い方の話を久しぶりに聞いてがっかりしたものです。住宅のことでも何でもですが、前に進むことを止めるような発言は嫌ですね。

テレビや新聞の情報も、話半分に聞いておいて、正しい知識というのは、理性的に自身で考え見極めないといけないと思うものです。

無垢フローリング/除湿の話

福井デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、9時からZOOMで30分ほど打合せ。その後、越前市の現場確認。戻って、発注作業と施工図の作成でした。

昨日、大工さんが1階の無垢フローリングの施工を行ってくれました。

オークのネイチャーという、木目の表情がしっかり出たものになります。やはり本物はいいですね。生活で傷がついていっても、無垢の味わいは変わりませんから。

さて、今日も除湿器のお話しを少し。

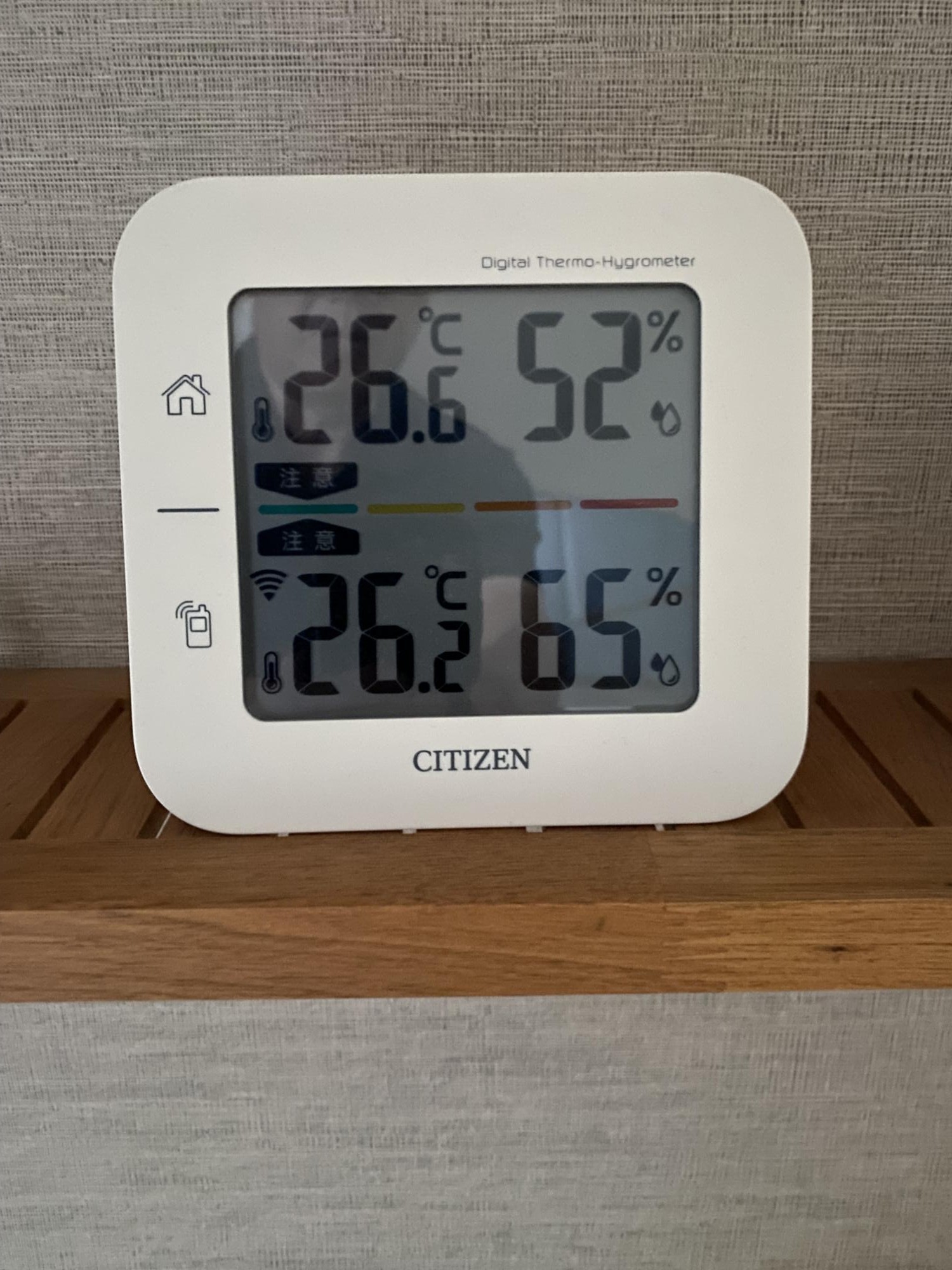

こちらは、事務所の朝の状態ですが、昨晩は除湿器を止めておいたので、このくらい湿度が上がりました。(室内は上段の数値です)

また、朝から除湿器を弱運転で動かしてみました。

室温はほぼ変わらずに、湿度だけが下がってくれましたね。

なので、冷えすぎずに体感は爽やかに過ごせました。

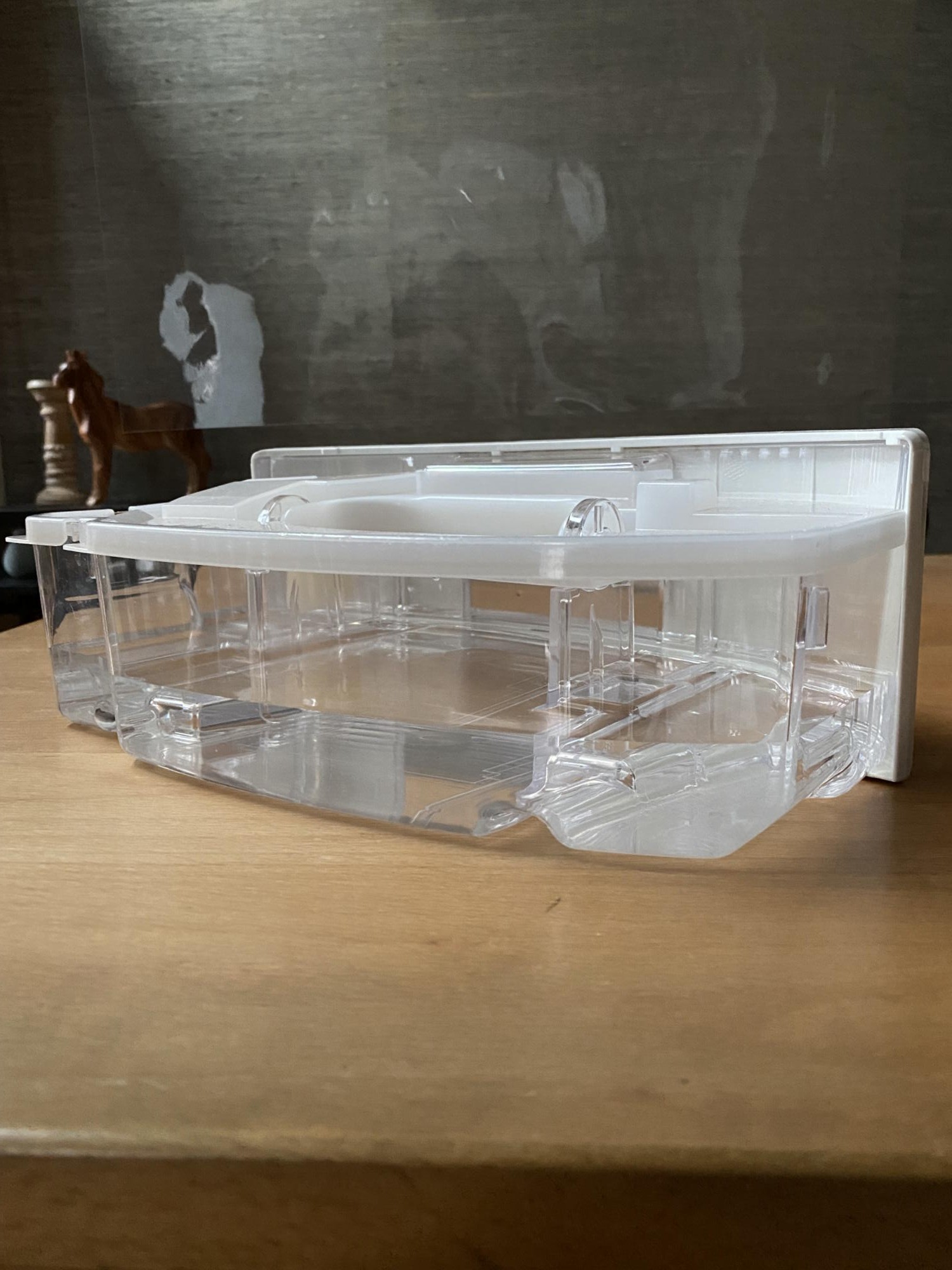

タンクに溜まった水は、10時間で1リットルくらいになりました。

空気中に、これだけ水が含まれていたというのが、目で見るとリアルですね。

もちろん、エアコンの方も、常にドレン排水で流しているので、これだけではないのですが。

人も、呼吸と発汗で。1日に1リットルくらいの水蒸気を出しているらしいので、煮炊きをしない事務所であっても、おかしくはないことです。

空気中の水蒸気を、少しでも快適な方にコントロールできると良いなと思います。