中間気密測定でC値0.06。越前市の現場レポート

今日は、越前市の現場で「中間気密測定」を行ってきました。

当社では、完成時だけでなく、工事途中の段階でも全棟で気密測定を行い、気密工事に抜けや漏れがないかを確認しています。

今回の現場では、新しくお付き合いする電気工事店さんに入っていただいていることもあり、外壁を貫通する配管まわりの処理について、ひとつひとつレクチャーをしながら進めてきました。

そのうえで、外壁の貫通部がすべて終わったタイミングで測定です。

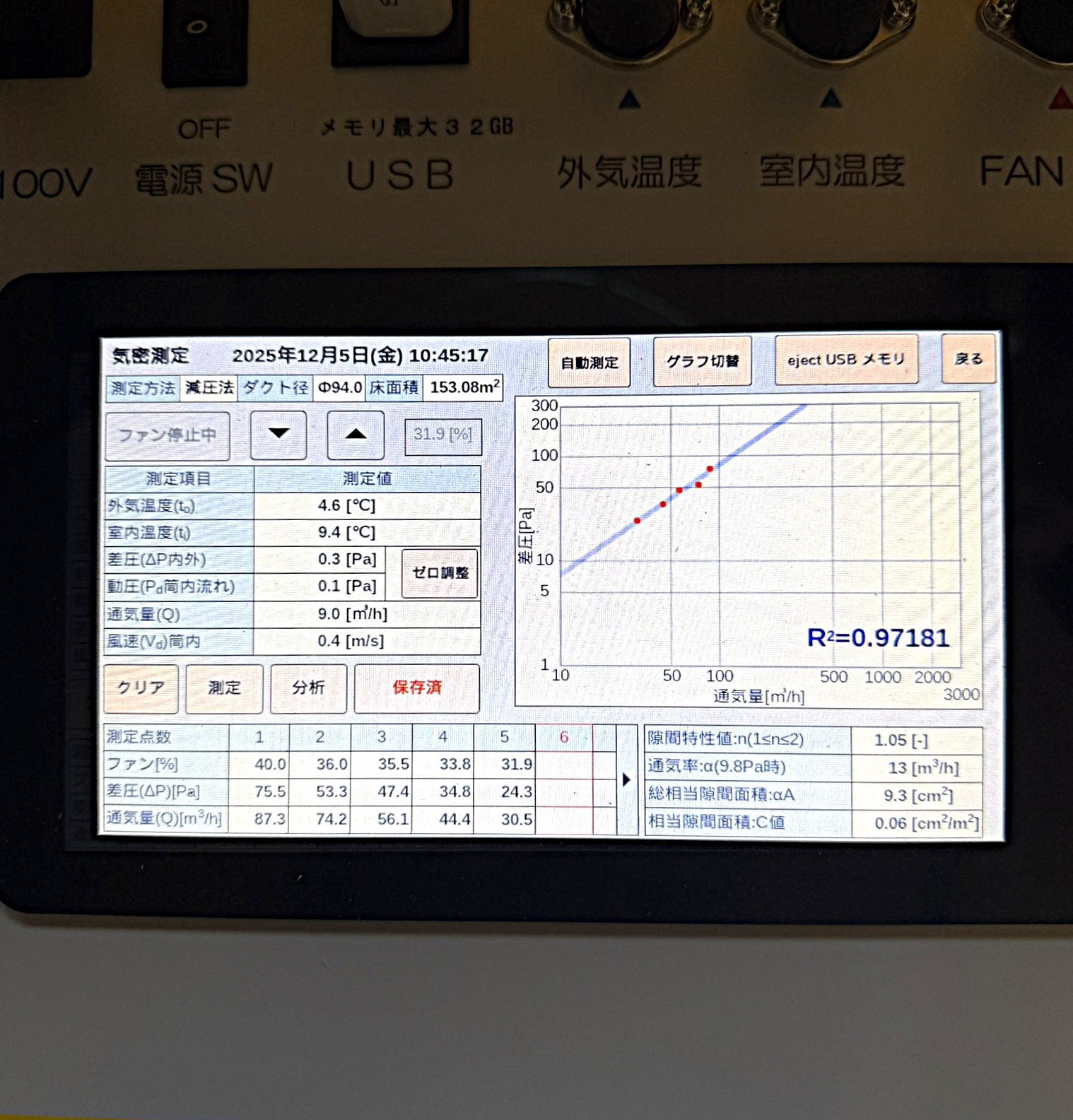

写真のように、専用の送風機と測定器を窓にセットし、建物全体をわざと減圧して、どのくらい「空気の逃げ道」があるのかを調べます。

測定結果は C値=0.06cm²/m²

結果は、相当隙間面積C値が 0.06cm²/m²。

延床約153㎡の建物で、家全体の隙間の合計が 9.3cm² という数値でした。

イメージとしては、名刺1枚の5分の1ほどの大きさの穴しか開いていない、というレベルです。

測定機器の評価でも、最高ランクの「☆☆☆(超高気密)」に分類される結果でした。

室内をぐるっと確認すると、仮設で付けている玄関ドアまわりからは、やはり少しだけ空気の漏れを感じましたが、それでもこの数値。

現時点では十分に「合格」といえる内容です。

なぜ中間でも測定するのか

気密測定というと「一度だけ測るもの」と思われがちですが、実は完成後よりも、この中間の段階での測定がとても大事です。

レンジフードやエアコン、各種換気設備が付いてしまうと、その機器まわりから多少の漏気が出て、数値はどうしても悪化します。

そのため、本来の構造体・躯体そのもののポテンシャルを確認するには、中間の段階で一度しっかり測っておく必要があります。

もちろん当社では、最終確認として完成時の気密測定も必ず実施します。

中間だけ測って「良い数字が出たからそれでよし」では、本物とは言えません。

気密が良いと、暮らしも変わる

私たちがここまで気密測定に力を入れているのは、数字のためではなく、暮らしのためです。

- エアコンの効きが良くなり、少ないエネルギーで夏も冬も快適に過ごせる

- 部屋ごとの温度差が少なくなり、ヒヤッとする場所が減る

- 設計通りに換気システムが働き、家中の空気がきちんと入れ替わる

こうした「すみごこち」の部分は、図面だけではわかりません。

実際に測定をして、数値として確認しながら家づくりを進めることで、ようやく安心してお引き渡しができると考えています。

今回の現場も、この調子で仕上げまでしっかりと進めていきます。

完成時の気密測定の結果も、またこのブログでご報告できればと思います。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

なぜ当社は第3種換気? 第1種との違いと選んだ理由

今日は、住宅の換気システムについてのお話です。

当社では、全棟「第3種換気システム」を採用していますが、その理由をできるだけ公平な目線でまとめてみます。

第1種換気システムとは

第1種換気は、給気も排気も機械でコントロールする方式です。

熱交換タイプの場合は、外から入ってくる空気を熱交換器に通して、室内の温度に近づけてから取り込みます。

〈第1種の主なメリット〉

- 外気を熱交換して取り込むため、冬や夏の温度ムラが少ない

- フィルターを通して給気するので、花粉やホコリを減らしやすい

- 排気する空気から熱と湿気を回収し、給気する空気に戻すので、加湿もされる

一方で、デメリットもあります。

〈第1種の主なデメリット〉

- 給気・排気ともにダクトを通すため、家じゅうにダクト配管が必要(無い方式もあります)

- フィルターの定期的な交換・掃除が必然

- 湿気やホコリを含んだ空気もダクト内部を通るので、長年使うと給気側のダクト内部の汚れやにおいが心配

- 浴室・トイレ・キッチンからの空気を循環させると臭いや湿気が家中に広がってしまうので、それぞれ個別換気をすることになる

- 機器交換に将来的にコストがかかりやすい(将来同じ機能の機器が存在するか)

第1種自体が悪いわけではありませんが、**「きちんとメンテナンスしてこそ力を発揮する換気方式」**だと言えます。

第3種換気システムとは

一方、第3種換気は、

給気=壁につけた給気口から自然に取り込み、排気=機械+ダクトで外に出す方式です。

〈第3種の主なメリット〉

- ダクトを通すのは「排気側だけ」なので、

におい・湿気・汚れた空気をすべて外に出す役割に専念できる - ダクト内部の汚れが気にならない

- システムがシンプルで、故障リスクや初期コストを抑えやすい

- 部材点数が少ないぶん、将来的な機器交換やメンテナンスが分かりやすい

- 給気口は掃除しやすく、そこで花粉やPM2.5のフィルター交換ができる

お風呂・トイレ・キッチンなどのにおいや湿気も、排気ファンとダクトを通して機械的にしっかり外へ排出することができます。

もちろん、第3種にもデメリットはあります。

〈第3種の主なデメリット〉

- 外の空気がそのまま給気口から入るため、給気口の近くでは冬にひんやり感じることがある

- 第3種に限らず、家の気密性能があってこそ、給気と排気の整合性がとれる

当社では、高気密・高断熱の「FPの家」と24時間全館冷暖房をセットで採用しているため、

家の中で空気がゆっくりと混ざり、実際には大きな温度ムラが出にくい計画としています。

当社が第3種換気を選んでいる理由

第1種にも第3種にも、それぞれに良さがあります。

そのうえで、当社が**「第3種オンリー」**としている理由は次の通りです。

- 将来にわたって、ダクト内部の汚れやにおいのリスクをできるだけ小さくしたい

- 構成がシンプルな分、メンテナンス方法が分かりやすく、お客様ご自身でも続けやすい

- 機器の交換や修理が比較的容易で、長く安定して機能させやすい

また、当社では毎年、お客様のお宅の換気システムのメンテナンスに伺う形をとっています。

フィルター交換や簡単な点検をこちらで行いながら、日頃のお手入れの仕方もお伝えしています。

まとめ:大切なのは「しくみ」と「手間」を知って選ぶこと

換気システムは、どれか一つが正解というものではなく、

- しくみの違い

- メンテナンスにかかる手間とコスト

- お住まいの性能や暮らし方

を理解したうえで選ぶことが大事だと思っています。

その中で当社は、

「高気密高断熱+24時間全館冷暖房」という前提のもと、

シンプルで長く安心して使える第3種換気が最もバランスが良い

と考え、全棟で採用しています。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

足場が外れて見えた、大空間の気持ちよさ

今日は、エントランスの吹き抜けについてお話ししたいと思います。

本日は、午後から現場にてお客様とコーディネートの打合せを行いました。

その際、ちょうどエントランス吹き抜け部分の仮設足場が外れたこともあり、大空間をご覧いただくことができました。

建て方の際、安全のために私が吹き抜けに仮設足場を組んでいたので、これまでは見通しがききませんでしたが、気密テープ施工のために大工さんが一旦足場を外したことで、ようやく本来の空間が現れました。

写真のように、2階のコーナー窓から光がやわらかく降り注ぎ、とても心地よい空間になっています。

エントランスは、間取りの都合で外部に窓が取りづらいことが多い場所でもありますが、2階とつながる吹き抜けを設けることで、上から光を落とす方法が可能になります。

また、FPの家では、1階と2階の空気が自然にめぐる計画を大切にします。こちらの吹き抜けにもシーリングファンを設置し、全館空調の空気循環をよりスムーズにする計画です。

下から見上げると、空間がさらに縦に広がり、開放感が一層感じられます。

エントランス吹き抜けは、家に入った瞬間の印象を決める、いわばその家の「顔」。

明るさと広がりを演出しながら、住まいに心地よさをもたらしてくれる空間だと思います。

見えないところの品質が家を守る ― 気密施工の大切さ

今日は、住宅の気密工事について少しお話ししたいと思います。

気密工事は、家の性能に直結する大切な工程です。

外気が隙間から侵入すると、寒さや結露の原因になるだけでなく、虫や花粉・粉塵の侵入、そして断熱性能の低下にもつながります。

結果として、ヒートショックのリスクも高まってしまいます。

どんなに性能の良い断熱材を使っても、気密が確保されていなければ、暖かい家にはなりません。

断熱と気密はセットで考えることがとても重要です。

また、快適な空気環境を保つためには、計画換気システムの働きも欠かせません。

この換気が正しく機能するためにも、気密施工がしっかり行われていることが前提になります。

換気システムについては、また改めてご紹介したいと思います。

当社の採用している「FPの家」では、工場生産による安定した品質を持つ独立気泡ウレタン断熱パネルを使用しています。

使用されているウレタンは、業界トップクラスの断熱性能を誇るHFO(ハイドロオレフィン)発泡剤を採用。

詳しくは「FPの家」公式サイトでも紹介されています。

現場発泡の断熱材は、施工環境によって品質のばらつきが出たり、経年劣化で隙間が生じることがあります。

一方、FPパネルは経年劣化が少なく、リフォームで解体した現場でも再使用できたという事例もあるほどです。

その性能の確かさから、「無結露50年保証」が付いています。まさに自信の証です。

さらに当社では、このFPパネルと組み合わせる構造材として、構造用集成材+金物工法を標準仕様としています。

無垢材は経年で7mmほど縮むケースもあり、気密性の低下につながることがありますが、

集成材は乾燥材を貼り合わせたもので、収縮がほとんどなく、強度も高いのが特長です。

気密施工では、FPパネルと集成材の取り合い部分をブチルテープで隙間なく埋めていきます。

こうして、ひとつひとつの接合部を丁寧に仕上げながら、確実な気密を実現していきます。

当社では、中間と完成の2回の気密測定を実施し、

工事途中での確認と、お引渡し時の気密状態を数値でご報告いたします。

お客様に安心していただけるよう、見えない部分の性能にもこだわっています。

自然の色に近いもの

福井 デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、雨が降ったりしたのもありますが、夕方の外の空気がどんよりした空気になっていました。風も無風だったせいかもしれませんが。

不快指数は、福井で82%だったようで、外にいるのが気持ち悪くなる感じです。

今日はほとんどFPの家の室内にいたもので快適でしたが、昨日お電話いただいて、エアコンの故障があったお宅は、サービスがうかがうのが19日で、今日はつらかったかなと心配になります。

最近、エアコンの故障が頻発してありまして、それぞれ対応に、うちのエアコン屋さんはすぐ走ってくれるのですが、機械的な故障はメーカーにお願いするしかありません。

エアコンも、家に1台しかないような建物は、やはりよくないですね。1台壊れても他にあれば何とか過ごせるかと思います。

エアコン1台で、全館空調を回すシステムの家は危険だと思います。家は機械に頼りすぎることなく、躯体の性能を上げて、少ない熱源を分散して効率よく空調するものがよいと思います。

さて、今日はとくに載せる画像がなかったので、モデルルームに飾ってある壺を写してみました。

なんということもないのですが、こういう鈍い色のものが好きで、見ることで癒されております。

自然の色に近いものが、見ていて優しい気持ちになれますね。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

FPパネルの「余力」

福井 工務店 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、午前中に越前市まで行ってお客様とお打ち合わせ。午後は、FPの家のウェビナーがありまして、「構造塾」の佐藤氏のお話を聞きました。

FPパネルの実際の耐震性能の実証結果から、耐震設計におけるウレタンパネルの、かなり大きな「余力」が見込まれることが明らかになっております。

数字的なことは、ここでは割愛しますが、今後わかりやすい資料を作ってくださることでしょう。

そして、その「余力」は「余力」として残しておいて、耐震計算には入れずに、いかに構造的に綺麗で経済的な設計をするかというお話でした。

FPパネルは、断熱と気密性能に優れているだけではなく、耐震性能に関してこれまでもわかっていたことではありますが、構造塾の佐藤氏からのお墨付きをいただいたことは、信頼がさらに増したと思います。

使用している側からしても、その優れた特徴を理解したうえで、活用していきたいと思うものです。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

8月も終わりですが

福井 デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

8月も最後の日曜日になりましたが、相変わらず外は酷暑でした。

空気がむわっと暑くて、外にいる気がしませんでしたね。

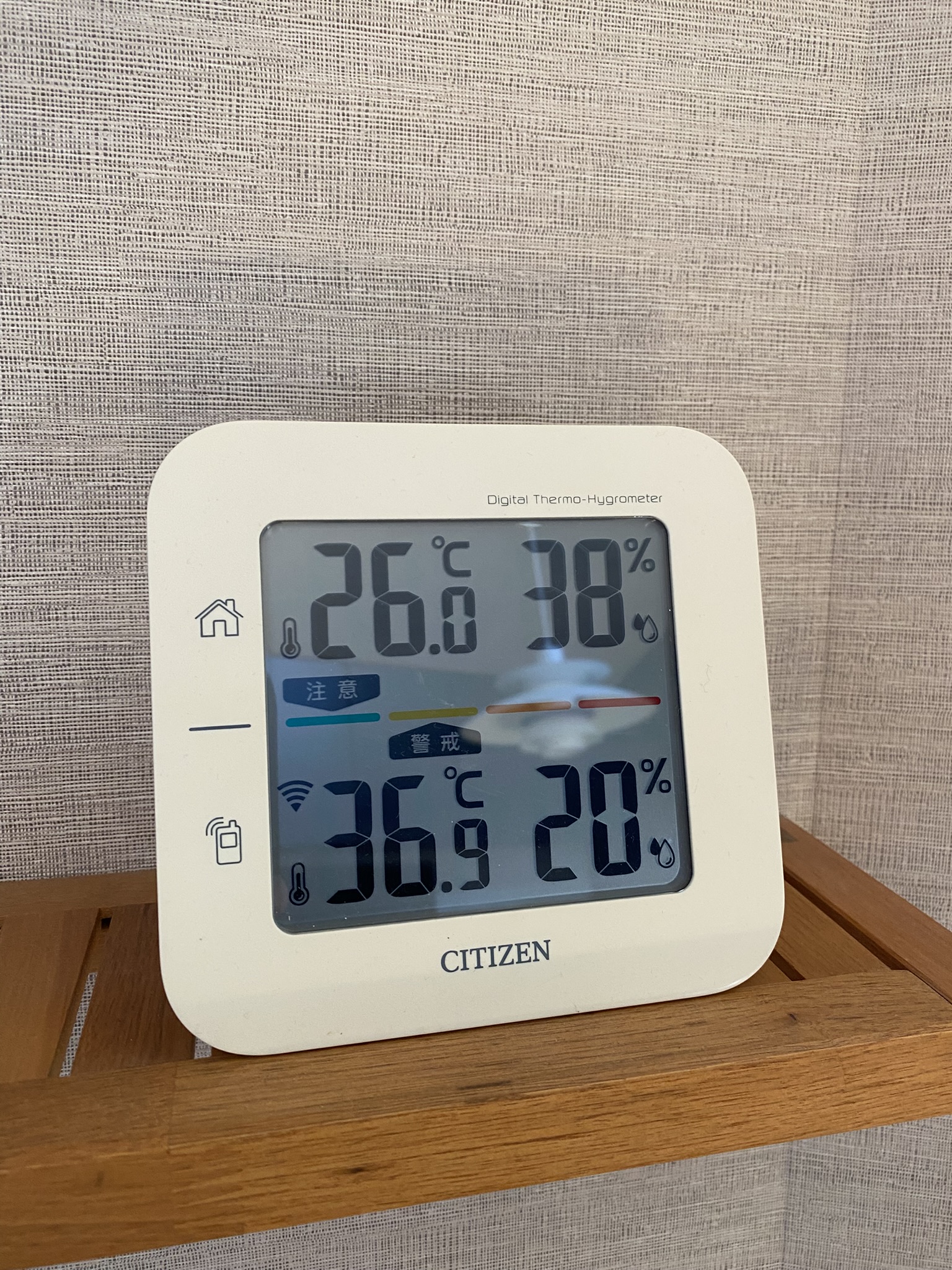

こちらは事務所にある温湿度計ですが、お昼過ぎの写真です。外は37度近いですね。

上が室内温度で、下が外気温です。外気温計は、日陰に下げています。

エアコンの設定は、この時で26.5度設定でしたので、ほぼ同じくらいです。

FPの家は、この時、床も天井も壁とかの表面温度も、ほぼこの温度に近くなります。

これは、FPのウレタンパネルと内部側の石膏ボード下地との間に空気層が無いことで、石膏ボードにエアコンで冷やされた温度が蓄熱されることから出来ることになります。

空気の温度と輻射熱の温度が同じになると、空気を冷やしすぎることも無く、体の負担がとても軽減されます。

表面温度の写真を撮り忘れて、夕方に測ってみたら、空気の温度も表面温度も25度前後でした。この時外気温は34度くらいです。

とにかく、FPの家の中にいる限り、どこに居ても快適で、体が休まります。

用事があって出かけることもありましたが、やはり家に居る時の方が快適だなと、つくづく思いました。

体感温度について

福井 住宅設計 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、用事があって出かけることが多かったのですが、やはり車に乗り込むときが熱いですよね。

車内の空気の温度も高いですが、ウィンドウやボディの熱さからも、かなり影響があります。

輻射熱がそうなんですが、熱せられた物から放射される赤外線によって伝わる熱が、体感温度として伝わります。

一般的に、空気の温度と、物体からの輻射温度を足して2で割った数値が体感温度になります。

家の中にいても、エアコンで空気の温度を24度まで下げても、壁や天井の温度が32度くらいあったら、体感温度は28度です。

28度ではちょっと暑いですよね。普通の家だと場所によってムラがあり、エアコンを掛けていても熱い場所があったり、逆に寒すぎる場所があったりするものです。

FPの家のような、性能の良い家になると、壁や天井を表面温度計で測ると、26~27°位を差します。空気の温度も26~27°くらい。

つまり輻射熱の温度と空気の温度が、ほぼ変わらないくらいになるものです。

なので、高性能住宅は、体の負担が少なく人に優しい家になりますね。

エアコンも、無理な運転をすることなく、自動運転でゆるりゆるりと家じゅう快適にしてくれることが一番です。

住宅を建てるうえで、四季を通じて、家族がどんな住まい方が出来るのか、シュミレーションしていただくことが良いと思いますね。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

モデルルームのご案内

福井 デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日はお昼に、商談中のお客様がお母様をお連れしてモデルルーム見学に来てくださいました。

事務所でもモデルルーム内でも、お話しもとても弾んで、本当に楽しいひと時でした。

これからFPの家を建てるという時に、やはりその性能の高さを感じていただくには、体感していただくのが一番です。快適さは、実際を確かめていただくのが良いと思います。

性能だけでなく建物自体も、写真で見るだけではわからない体感があります。実際の建物を見て、入って、その場に身を置くことで感じるものがあるものです。

モデルルーム「DUNE」ですが、基本1日前にご予約いただければ、いつでもご案内させていただきます。

今日は、本当に「夏」っていう感じの日でしたね。外に出ると半端なく暑くて、ジリジリと焼けてくる感じのする陽射しでした。

本格的な、夏が始まりますね。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。

今日はお引き渡し

福井 注文住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。

今日は、リフォームの段取りと発注作業。見積作業。16時から松本の現場のお引き渡しでした。

外構工事が、まだ引き続き残ってはいますが、一旦建物のほうは、お施主様にお引き渡しとさせていただきました。

こちらのお宅は、昨年の11月から始めましたので、工期も長いし、旗竿地で入り口が狭くて、大変な現場でありました。

昨年の住宅に関する補助金申請のため、どうしても昨年中に基礎工事を完成させないといけないもので、大変焦りながらスタートしたことを覚えています。

無事完成してからは、大工さん待ちの時間があり、いざ進めようと思ったら2月の大雪に見舞われました。

雪が無くなるのを待っているわけにもいかず、基礎や駐車場に溜まった雪を、軽トラに積んでは排出する作業も、本当に大変でした。

FPパネルの搬入も大変で、壁パネルは道路から降ろせるところに下ろしてから、手で中まで運ぶ作業をし、その他の床パネルと天井パネルは、一旦当社倉庫の駐車場に下ろして、そこから軽トラで何往復もして運びました。

普通のお宅とは、まったく段取りが違って大変だったのですが、終わってしまうと、それらの苦労も吹っ飛びます。

断熱性能も、Ua値が0.38と高い数値の建物です。

これだけの開放的な間取りでも、エアコン2台運転で全館冷暖房ができ、とても快適に過ごせます。

1台でも空調できる性能ですが、1台だけに負担をかけると、やはりエアコンが早く痛みますからね。2台運転をお勧めしています。

今日のお引き渡しは、結局予定表通りの日程で、実際には明日が予定日でした。

工期延長も、工事中はずっと考えていましたが、やはり目標を立てて進めると、終われるものです。

外構も速やかに進めさせていただき、ゆっくりと家族でお過ごしいただけるように、もう一息頑張りたいと思います。

福井で注文住宅や工務店のことなら(株)ライフ・コア デザインオフィスにお任せください。