ガラスの茶室・光庵

今日は、9時から店舗のシロアリ駆除工事と防水工事。その後あれこれ雑務。その後、シロアリ駆除工事現場確認。その後、お店の方に鍵を届けて花堂中の現場確認と作業。戻って見積その他作業でした。

さて、今日はガラスの茶室を見てきたので、ご紹介です。

こちら、吉岡徳人氏による作品です。吉岡さんと言えば、最近では東京オリンピックの聖火リレートーチのデザインをした方と言えばわかりますでしょうか。

新国立美術館の正面に展示されていますので、開園時間から自由に見ることができます。

フレームだけステンレスの鏡面仕上げのようですが、それ以外は屋根もガラスになっています。引き戸も入っているのですが、それらもガラスのみで出来ています。

京都の青龍殿という開けた山の上の舞台で公開されていた時期があって、そことはロケーションがまるで違いますので、そちらで見てみたかったですね。

こちらのベンチは「Water Block」という作品で、パリの美術館でも使用されています。

こちらのスツールもとてもきれいでした。

光庵は、光のプリズム効果も生まれると聞いていたので、ほんとはもっと近くで見れたら良かったのですが、さすがに無理でしたね。

夕焼けが差し込むとまた奇麗だろうなと思いました。

トップライトの効能

今日は、朝一にお庭のリフォームのお客様宅へ現場打合せに。その後10時からモデルハウスご案内と建築ご相談。午後は14時からモデルハウスご案内とプラン打ち合わせ。その後花堂中の現場確認と打合せでした。

The Arkのご案内も、午後のお客様は雨になりまして、バルコニーには出られなかったのですが、家の中央にあるキッチンも、トップライトのおかげで、雨でもこのくらい明るいのがわかります。

花堂中の現場も、家の中央の吹き抜けの足場板を取り外しましたので、トップライトの光が下まで落ちてくるようになりました。この写真はもう夕方になってしまいましたが。

トップライトの明るさは、壁面に付く窓と同じ大きさで比べると3倍の明るさに値します。

屋根に穴を開けるリスクは伴いますが、設計に取り入れたくなるものです。ただ、意味のある間取りに対してだけ、ご提案させていただくのですが。

設計は、それぞれ意味のある形でご提案していきたいと思っています。

ユニットバスのオーダー

今日は、午前中に土地購入検討のお客様のご要望で、現地調査に行ってきました。

家が建っているので不動産屋さんの担当の方にお願いして、立会いのもと中に入らせていただき、お庭の調査と解体の調査ができました。

とても話の分かる親切な不動産屋さんで、良かったなと思います。

言っては悪いのだけれど、不動産屋さんは、良い会社と悪い会社が両極端な気がします。

これまでも、びっくりするような対応を取られる不動産屋さんがありまして、いろいろ経験させていただきましたが、今日はお話ししていて心が和みました。

さて、今日の写真です。

昨日の続きみたいになりますが、ラミナムを壁面に貼ったユニットバスの前の写真です。

いつもは、ユニットバスの出入口枠を水に強い樹脂製のものを使用しているのですが、それがホワイトしかなくて、それならラミナムを貼ればよいかと思い、この壁も家具屋さんに貼っていただきました。

ユニットバスのドアも黒枠にして、ガラスも透明にしました。

LIXILのスパージュというユニットバスで、このメーカーだけ天井に黒があるんです。

水栓もグローエ製ですので、かっこいいのが選べました。

ただ、標準仕様だと、シャワーの位置と水栓の位置が左右にずれるんですね。

それでは、せっかくかっこ悪いので、こちらで位置指定して取り付けてもらいました。

ダウンライト照明の位置も、標準仕様だと分散してバラバラについていたので、こちらで指定して奥の壁面に、バランスよく並べてもらいました。

メーカーからは、照度の保証は出来ませんと書かれてきましたが、そんな全体を明るくするようなつまらない照明計画ではね…。

一番見せたい壁面に、光が当たって美しい浴室になりました。LIXILのカタログに載っているどの組み合わせよりもかっこよくなったと思います。

どこもそうですが、メーカーはなんでも無難にいこうとします。挑戦が無いのが残念なところですね。

オリジナル洗面カウンター

今日は、鉄工所さんと階段の納まり打合せ。現場確認打合せ。その他は見積もり作業と、設計作業でした。

さて、今日もThe Arkの家具工事のお話しです。

こちらに写っている洗面カウンターも「ラミナム」で作られたものです。

何もない箱のようなデザインですが、ちゃんと引き出しにもなっております。

こちらの材料は、家具屋さんの知り合いの工務店さんから、端材を分けてもらって作りました。少しでもコストダウンを図らないとね。

写真奥の、ユニットバス扉のついた壁面にも残ったラミナムを貼っています。壁面張りもかなり良い質感になります。

FPの家 デザインアワード2019結果発表

今日は、朝一に大工さんと現場打合せ。その後は見積もりと発注作業などを行いました。

さて、ご報告です。

先日行われました、「FPの家 デザインアワード2019」の結果発表がございました。

今年もいただきました。「審査員特別賞」です!

ありがたいですね。全国のFPの家の工務店さんから選出された販売情報委員の皆さんから選んでいただきました。

「The Ark(ジ・アーク)」は、息子と一緒になって作り上げた作品ですので、またいつもとは違った感慨深さを感じますね。

高気密・高断熱の家というと、性能ばかりを追い求めて、デザイン性が足りないと思われがちなのですが、全国のFPの家の工務店さんたちが、それぞれに頑張って、優れた作品を作ってらっしゃいます。

当社もその一端を担って、これからも良い作品を作り続けていきたいと思っております。

FPコーポレーションさんにも、こういった企画を、今後もずっと続けていってほしいと願っております。

節分と息子たち

今日は、朝のうちに木田の現場確認。左官屋さんと電気屋さんが作業に来てくれていました。

お客様も、ちょこっとおいでいただき打合せもさせていただきました。いよいよ現場も大詰めというところです。

午後は、家族で簸川神社さんへ節分のお参りに行ってきました。長男も後厄のお祓いもしていただきました。去年、仕事で忙しくして出来なかったものですから、今日はすっきりしました。夜は恵方巻ですね。

話は変わって、次男からLINEが来て、インスタグラムで知り合ったブラジル出身の現代芸術家の方に展示を誘ってもらって行ってきたという話でした。

空間音楽を担当している日本人の方に通訳をしてもらって、お話してきたそうなんですが、そのお二人から、インスタの写真や作品などをすごく褒めていただいたそうです。

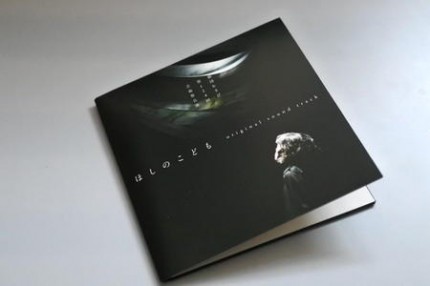

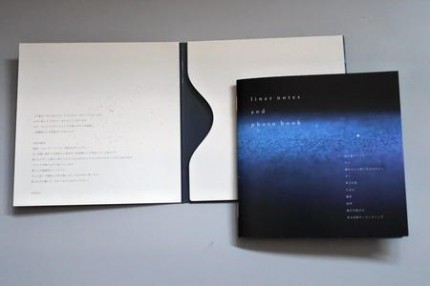

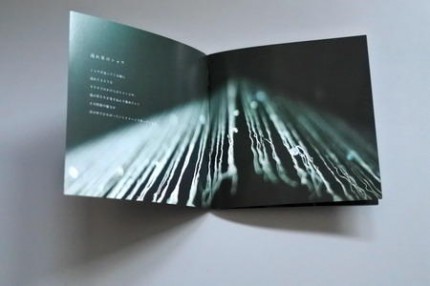

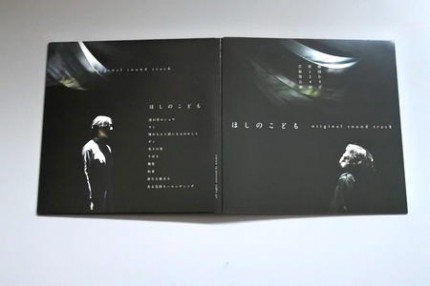

学校の授業とは関係なく、自主的に作ったCDアルバムもなかなかの出来栄えなので、ご紹介したいと思います。

劇団ムサビの昨年秋の公演の舞台音楽を収めたアルバムで、劇中の音楽を担当された方に全面的に任せていただいて、数量限定で作り上げたものだそうです。

写真撮影から、ライナーノーツの構成、実際に製作する構成まですべて行って、本格的に作り上げています。

とても素敵に仕上がっていて、1枚分けてもらいました。

こうして、自分で作った作品を、多くの人に見てもらいながら、デザインに共感していただける方との出会いも生まれるということ…。

これからも、一生懸命に作品と向き合っていけば、努力を認めてくださる人が出てくると思います。

私も、息子に触発されながら、もっと頑張らなきゃなと思うところです。

意図しないこと

今日は、午後から大東の現場をご覧になりたいというお客様がお見えになりまして、ご案内をさせていただきました。

先日、ご見学して頂いたお客様からのご紹介です。ありがたいですね。

こんな家があるんだと、とても面白く見ていただけたと思います。

こちらもう見学会をしてお披露目してもいいのですが、なかなかタイミングが難しくて出来ないでおります。

今月は、若杉の現場見学会もありますので、来月くらいにという感じで、今は小出しにお見せできたらと考えておりますが・・・。

こちら、ロフトの写真ですが、ちょっと変わった写真に仕上がっています。

カメラのHDRという多重機能を使ってみて撮った写真ですが、なんだか絵のようなタッチに写りました。

その後このカメラ、露出機能が壊れてしまったのですが、その兆候だったのかなという気がします。

でも、面白いので採用。

意図せずに起こったことも、これまた良しですね。

明と暗

今日は、朝一に木田の現場で、大工さん打合せと作業。その後、お客様宅訪問、換気システムのメンテナンス。戻ってからは、経理の仕事と、施工図の作成と設計作業などでした。

本日伺ったお宅は、2009年に竣工したお宅で、9年が経ちましたね。

蓄暖のメンテナンスも依頼されて、パナソニックのサービスも呼んで、分解清掃して頂きました。これでまた安心してお使いいただけます。

自分が設計した家なんですけれど、こうして改めて訪問して見ると、その時の思い出や、苦労したところ、工夫などが思い出されます。

今日のお宅は、照明が吹抜けの格子の床から壁に、綺麗な影を作るデザインをしていて、やっぱり面白いなと思いながら作業していました。

照明の造る影って、実はとてもきれいなんですよ。 なかなか影を見せる照明計画も少ないのですが。

こちら、大東の現場の階段の撮影ですが、横の吹抜けからのスポットひとつになる時、格子の影が生まれます。

これも狙って照明計画をしているのですが、こういう夜の暗さを愉しむのもいいかと思います。

日本人の照明計画は、どこもかしこも明るすぎるような・・・。

明と暗があったほうが、創造性も膨らむような気がしますね。

ホテルリズベリオ赤坂

今日は、朝一現場廻りと打合せ。その後は経理の仕事を行いました。

さて、今日は東京で泊ったホテルをご紹介します。

ホテルリズベリオ赤坂というのですが、安く泊れるデザイナーズホテルです。

フロントは小さいけど豪華に見えますね。

ロビーになります。

文字の色が変わるみたいです。

ガラス面の向こうにレストランバーがあって、ホテル客以外も利用できるおしゃれなお店があります。

客室には、小さなソファーがあるのですが、ここに座るとテレビは見れません。

ベッドヘッド部分は、木目柄にデザイナーさんのペイントが、各部屋違っているのでしょう。

アウトセットの引き戸で仕切られた空間が、水廻りになっていて、2方から入れるようになっていて、開けておくと、空間が広く見えます。

水廻りは、シャワーユニットとトイレと洗面がまとまっています。

バスタブはありませんが、このほうが全然使いやすいですよね。

こじんまりとまとまった、よいプランだと思います。

ダイニングの照明

今日は、設計作業と見積作業のほか、現場確認と打合せなどでした。

さて、今日の写真です。

こちらダイニングスペースですね。

キッチンとの境は、大工さん造作の腰壁で仕切っていますが、コンロの前にはガラスの仕切を立てさせていただきました。

ダイニングからは、チラッとご主人の趣味の部屋が覗けますね。

天井が、吹抜け側に顎を出すようにセリ出ていますが、ここは実は換気システムのパイプスペースになっています。

ちょうどダイニングテーブルの中心にペンダントを落とせるようにしたことと、上部に間接照明を入れることで、無駄な出っ張りではなく、ちゃんとデザインと機能をプラスして納めています。

デザインは単なる装飾ではなく、意味を持たせてあげたいものですね。